「南伊豆」という名前

南伊豆町は昭和30年に昭和の合併の運動の中で、6か村の合併によって成立しているが、その名称は要するに伊豆の南部ということだ。

こういうのを「方角地名」と分類して、よくない地名の付け方だとする考え方がある。

平成の合併に伴って、キラキラ地名というものが話題となった。

各地の新市町村名のいくつかを「瑞祥地名」「方角地名」「合成地名」等と分類して、あるべき地名の姿ではない、とする考え方だ。

ただ、「キラキラ地名」では悪意がある。これらの地名はべつに、受けを狙ってつけられたものではない。本稿では仮に「非伝統地名」と称する。

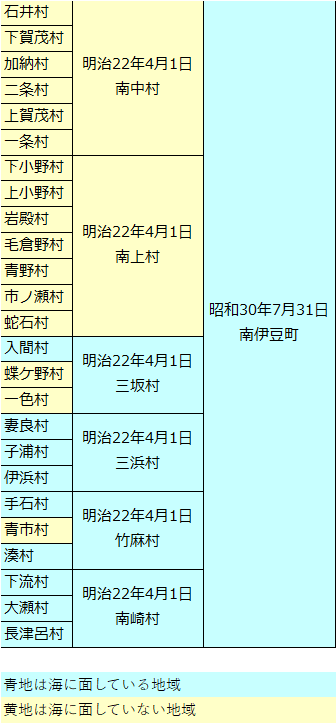

合併によって南伊豆町を形成した6か村は、南中村、南上村、三坂村、三浜村、竹麻村、南崎村がそれであって、実はこれらも伝統的な地名ではない。

南伊豆町の発足に至るまでの過程をwikipediaで検索してまとめると以下のようになる。

たとえば、三坂村や三浜村の名前は、それぞれ3か村の合併でできたことに由来すると思われる。これは「合成地名」と分類される。

南中村、南上村、南崎村も、要するに伊豆南部、もしくは下田を中心とする伊豆南部地域のうちの南部に位置することから付けられた名前ではないかと推測できる。

これもある種の「方角地名」だ。

これでは地名の良し悪しでいえば、南伊豆町は概して落第である。

なお「竹麻村」の名前は、「月間(竹麻)神社」に由来しているものと思われる。

非伝統地名が生まれる要因

こうなってしまうのは、強制力が働かずに自主的な決定に任されると、各所に配慮した総花的なものを採用してしまいがちなためなのだろう。

結局それは、誰が責任を取るのか、という問題だからだ。現代でもよく見られることだ。

江戸時代以前はそうではなく、新しい地名を撰するに当たっては、学識のある僧侶や儒林が、古典を検討して精撰した候補から権力者が決断したはずだ。

いきおい、他に出しても恥ずかしくないような、由緒正しく高尚な名前が選ばれることになる。

しかし民主的に選ぶことになれば、わかりやすさ、親しみやすさというものが重視される。

難しい古典や世界の名著を繙かなくては理解できないような名前はもってのほかだ。支持されない。

こうした現代の傾向は結局、極めて限られた語彙の中で候補を撰ばなくてはならないことを意味する。

したがって、そういう世相のもとで、何事も横並びに発展していくのがよしとされた時期には、無難に数字や方角を表す名称が付いたり、佳い漢字を当ててみたりすることになる。

平成の世の中になれば、そういう制約の上で、さらに個性を出して差別化を図らなくてはならないのだから、ますます難しくなる。

非伝統地名が流行るのも、やむを得ない事情があるのだ。

南伊豆町はどこへゆく

南伊豆町の内部を見てみても、やむを得ないと思うこともないではない。

南伊豆町の役場があるのは旧南中村の域内にある下賀茂地区で、ここは町に唯一残った大型スーパーマーケットやバスターミナルが存在する、町の中心地域である。

とはいえ、下賀茂地区が町内で突出して巨大な集落だというわけではい。いまさら「下賀茂町」としても、違和感ありまくりである。

バス路線を見よう。

旧竹麻村(青市地区を除く)や旧南崎村方面へ向かう路線は、下賀茂を経由せずに、下田駅から直接そちらへ向かってしまう。

実態としては、南伊豆は下田の町を中心とした地域の一部として機能している。

いっそのこと下田市に吸収されてしまえばすっきりするのだろうが、簡単にそうもできない事情があるのだろう。

だが、もし南伊豆町が下田市とは合併しない方針を貫くならば、考えなければいけないことがある。

南伊豆町がどのような町であるのかという町民に共有される意識と、それを支える経済的な基盤を、どのように構築していくのか、だ。

たとえば下田市という名称は、下田というだけで「下田条約」「ペリー」「ハリス」というような歴史的事象が連想できる、立派なブランドなのだ。

そういう観点から、つまり良い悪いではなく、やり方次第で、より大きな価値を生み出すことができるのではないかという観点から自分たちの地名を再検討することも、また必要ではないかと思う。

その結果のベストの選択が「南伊豆町」だったのか。それならそれを再確認するだけでも意味がある。

南伊豆町にも立派な歴史がある。

手石集落の名は、役行者に退治された鬼女が石に残した手形に由来するというし、大瀬集落の蓑掛岩は、役行者が蓑を掛けた岩だという話だ。

アワビやイセエビに代表される特産物もある。温泉も湧いている。

過去を見ても未来を見ても、やれることはある。

大規模な工業的なものはないが、それは今後の課題となる。

戦国のキラキラ

もうひとつ、こうした「非伝統地名」の是非についてはおいておくとして、これが「現代に特有のモラルの崩壊現象」だというわけではないことも確認したい。

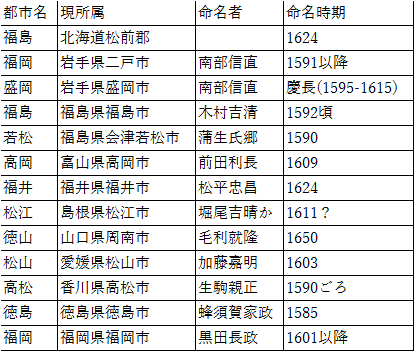

表をご覧いただきたい。これらは主として織豊時代から江戸時代初期にかけて命名された地名だ。

馥郁たる文化の香りはあるかもしれないが、当時の視点で見れば伝統もへったくれもない、めでたそうな名前のオンパレードだ。

いわば封建時代の非伝統地名ではないか。

方角地名や合成地名ではないかもしれないが、昔は昔で非伝統地名というものは発生する。その方向性が現代とは違うだけだ。

しかし、これらは今では立派に定着している。

会津若松といえば白虎隊、伊予松山といえば坊ちゃん。

今はキラキラ地名などと呼ばれていても、百年後にはまた風向きが変わる。

非伝統地名を制御することは可能

本稿は以上で終わる。

蛇足ながら、非伝統地名が無秩序に増える状況をなんとかすることはできなかったのか、という点を最後に考察したい。

南伊豆町の例は、「方角地名」に代表される問題視される地名も、やむを得ない事情があることを説明するために挙げたのだが、広い日本には、よっくすの目から見ても、これはどうかと思うような地名は存在する。

もしこれをどうにかしたいのであれば、名付け方に基準を設ければよいのだ。

たとえば、和銅六年(713年)には地名を好い字で表記せよという勅令が発せられ、この頃から一斉に地名が2字化したことがわかっているのだとか。また延喜式でも同様の指示がなされているのだとか。

現代でも、そういう何らかの命名基準を示すことは、その気になればできたのではないか。